相場の3分の1で売却せざるを得なかった理由

ある売主が、不動産の売却を希望していました。

しかし、その土地には重大な問題がありました。

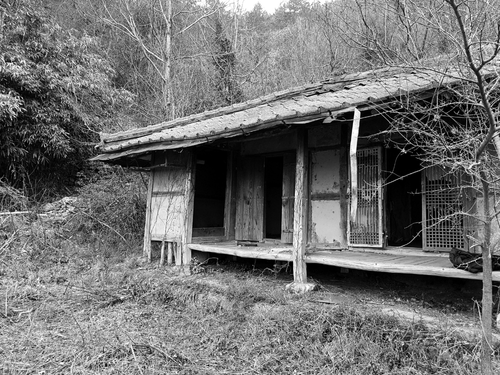

隣接する土地が長年放置された、いわゆるゴミ屋敷だったのです。

建物は荒れ果て、庭には雑草が生い茂り、積み上がるゴミからは悪臭が漂い、害虫も発生していました。

こうした状況では、買い手が現れるはずもなく、売主は困り果てて不動産会社に相談を持ちかけました。

相談を受けた不動産業者は、周囲の状況を調査し、確かにゴミ屋敷の存在が大きなネックになっていることを確認しました。

しかし、その土地自体の立地条件は良く、駅からのアクセスや周辺の生活環境も整っていたことから、業者は価値の再評価を行い、購入を決定します。

ただし、隣地のゴミ屋敷による影響が大きいため、相場の約3分の1という価格での取引となりました。

その後、この不動産業者は隣地にあるゴミ屋敷の状況をさらに調べることにしました。

調査の結果、建物は登記上の所有者が住んでいることになっていましたが、実際にはその住所には既に住んでおらず、所在も不明。接触が取れなかったため、行政に問い合わせを行いました。

役所の担当者からは、その所有者はすでに生活保護を受けており、現在は市外の施設で暮らしていることが分かりました。

本来、生活保護を受けるには原則として不動産などの資産を保有してはならず、処分してから支援を受けるのが建前です。

しかし、現実には「不動産は短期間で処分できるものではない」という理由で、処分を強制されず、警告にとどまっているケースが多く存在します。

今回のケースでも、役所は所有者に対し処分や改善を促したものの、所有者は一切応じず、結果として何年にもわたり状況は放置されたままとなっていました。

業者側としては、状況改善のために直接交渉を試みたかったものの、所有者は行政を通じても面会を拒否し、心を完全に閉ざしてしまっていたのです。

そのような中でも、状況の改善を諦めずに時間をかけて様子を見続けていたところ、ある日突然、ゴミ屋敷は解体され、土地は更地となっていました。

後に分かったことですが、別の不動産会社がこの土地を購入し、ようやく長年の懸案が解決されることとなったのです。

価値の回復と地域全体への教訓

この一件は、買主にとっても、地域にとっても転機となりました。

長らく近隣住民が不快に思いながらも手が出せなかったゴミ屋敷が消えたことで、周辺の景観と環境は一気に改善されました。

それに伴い、不動産の価値も回復し、売主が手放した土地の評価も上昇していきました。

ただし、売主にとっては皮肉な結果でもありました。

相場の3分の1で手放さざるを得なかった背景には、ゴミ屋敷の存在という外的要因がありました。

仮に当初からゴミ屋敷が解体されていれば、正当な価格で売却できたはずです。

その意味で、地域の不動産価値の下落は、生活保護を受けていたゴミ屋敷の所有者の存在によるものであり、行政の対応の限界も浮き彫りになったと言えるでしょう。

こうした問題は全国各地で起こりうることであり、不動産終活の観点からも、他人事とは言えません。

不動産を相続したり、売却したりする際に、隣接地の状況やその所有者の実態を事前に把握しておくことが、将来的なトラブルの回避に繋がります。

さらに、地域全体の価値を維持・向上させるためには、行政だけでなく、住民や不動産業者が連携し、問題解決に向けて早期から関与する必要があります。

結果的に、この不動産業者は土地の価値を回復させることに成功しましたが、そこに至るまでには多くの調査と時間、そしてリスクを伴う判断がありました。

不動産は単なる資産ではなく、地域や人の生活にも大きな影響を与える存在であることを、私たちは改めて認識すべきです。